こんにちは!!川越の訪問マッサージnordic-ノルディック-の宮倉です!!

みなさんは嚥下障害というのをご存知でしょうか?

「嚥下障害」とは食べ物を上手に飲み込めない状態のことを言います。

嚥下障害があると食べる楽しみも減ってしまいうだけではなく最悪、命をも脅かしてしまう危険もあるのです。

そして嚥下障害は高齢になると誰にでも起こり得る可能性があります。

しかし!!トレーニングや生活習慣を変えるだけで状態を改善したり嚥下障害に起因する病気の予防が出来るのです!!

そこで今回は嚥下障害と嚥下障害に起因する病気の誤嚥性肺炎を勉強して、いつまでも美味しく元気にもりもりご飯を食べられるようにしましょう!!

因みに私はカレーが大好きです。(一晩寝かせたやつね)

嚥下障害の基礎知識

「嚥下」ってなかなか聞かない言葉ですよね。

嚥下とは口の中のものを飲み込んで胃に送ることを言います。

飲み込む動作がうまくできない障害なので「嚥下障害」と言われています。

食べ物をうまく飲み込めないと食事がとれにくくなるため「低栄養」や「脱水」を起こしてしまいます。

また、食べ物がのどに詰まって「窒息」してしまったり、肺に食べ物や唾液が入ってしまい「誤嚥性肺炎」を引き起こす原因にもなってしまいます。

参考引用 くぼた歯科医院

参考引用 くぼた歯科医院

嚥下障害の症状は?

・食事中にむせることが多くなる。

特にむせやすいのは、お味噌汁やお茶などの水分、または水分と固形物の入りまじった食べ物などがむせやすいです。

また、むせるのを避けるあまり水分を多く含むものを取らな理くなると「脱水」につながります。

飲食だけでなく自身の唾液でもせき込んでしまうため唾液に含まれる細菌により「誤嚥性肺炎」になる場合もあります。

・固形物を噛んで飲み込めなくなる

固い食べ物はよく噛まないと飲み込めないため麺類などの柔らかいものや、あまり噛まないでも食べられるものを好むようになりその結果栄養が偏ってしまうことで低栄養に繋がります。

・食事をすると疲れる、最後まで食べられない

時間をかけてよく噛まないと飲み込めなかったり、飲み込んでも口の中に食べ物が残ったりするため食事に時間がかかるようになります。食べられる物も制限されるため、食事自体の楽しみが奪われ、食べる意欲の低下につながります。

場合によっては食事の途中で疲れてしまい出されたメニューをすべて食べ切れない場合もあります。

・食事の後、声がかれる

声の変化もよく見られる症状の一つです。

食べ物を飲み込んだ後に声がかすれたり、口の中に食べ物が残ることで痰が絡みやすくなりガラガラした声になりやすいです

・体重が減る

低栄養になることで体調を崩しやすかったり、体重が減ったりします。

参考引用 熊本県歯科医師会

参考引用 熊本県歯科医師会

嚥下障害の原因は?

嚥下障害の原因は主に「器質的原因」「機能的原因」「心理的原因」に分けられます。

・器質的原因

口内炎や咽頭がんによる腫瘍、炎症などにより飲み込むさいに食べ物の通過を妨げる構造上の原因がある場合

・機能的原因

高齢者に1番多いのがこれではないでしょうか。

加齢や病気(脳梗塞やパーキンソン病)などにより飲み込む際に動かす筋肉や神経の機能が低下してしまい、嚥下機能が低下してしまいます。

・心理的原因

うつ病などによりる食欲不振により嚥下機能が低下します。

上記の原因により嚥下機能が低下してしまうと低栄養になり免疫力が低下し誤嚥性肺炎や意欲低下により筋機能低下など様々な病気になる可能性が上がってしまいます。

特に誤嚥性肺炎は高齢者の死亡率でも多くみられるので積極的に予防していきたいですよね。

では次章からは誤嚥性肺炎を勉強して怖い病気を予防していきましょう!!

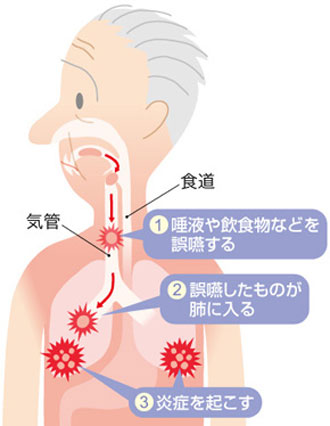

嚥下障害が引き起こす「誤嚥性肺炎」とは?

誤嚥性肺炎とは気道に入ってしまった唾液や食べ物が肺に送られて、そこに含まれている細菌が肺を炎症させてしまい高熱や激しくせき込んだりしてしまう症状を「誤嚥性肺炎」と呼びます。

参考引用 川本産業

参考引用 川本産業

通常、食べ物を飲み込んだ時は、気道につながる部分が閉じて食べ物が気道に入るのを阻止します。しかし嚥下障害があるとうまく閉じずに気道に入ってしまうのです。

また胃酸などの逆流を誤嚥してしまうと酸の影響で気道が炎症を起こしてしまい、炎症を起こした気道は治りにくく働きも低下するため一度誤嚥性肺炎にかかってしまうと繰り返してしまう危険性が高くなります。

誤嚥性肺炎の症状は?

誤嚥性肺炎の特徴として「通常みられる肺炎の症状がハッキリみられない」というのがあります。

特に高齢者ほどその傾向は多いようです。

通常の肺炎は「高熱が出る」「激しくせき込む」「呼吸が苦しくなる」「肺雑音がする」「黄色い痰が出る」などがありますがはっきり出ない場合は見た目が軽い風邪のような場合があるので注意しましょう。

「なんとなく元気がない」「ぼんやりしている時間が増えた」「唾液や食べ物をなかなか飲み込まない」「食後に疲労している」などの様子がみられたら誤嚥性肺炎を疑い主治医に相談してください。

参考引用 国立循環器病研究センター

参考引用 国立循環器病研究センター

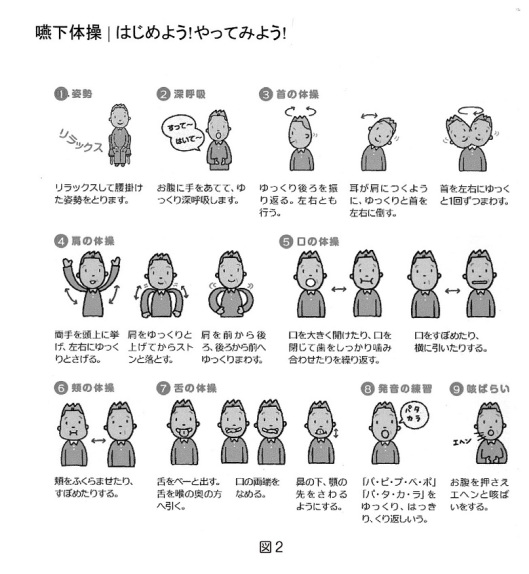

必見!!嚥下障害の予防法

嚥下障害が悪化した場合は手術による治療法もありますが、トレーニングによっても改善できることが多いです。是非日頃から実践して予防、改善を積極的に行いましょう!!

また食前、食後に行うと効果的ですよ!!

・呼吸のトレーニング

腹式呼吸によって深い呼吸を獲得することにより、むせても吐出ししやすくなったり、喉の周りの筋肉を刺激します。

やり方)

鼻から空気を吸い込みます。その際にお腹が膨らむように意識しましょう。

お腹に手を当ててゆっくりと口から息を吐きます。

3~5回繰り返します。

・首の体操

嚥下に関する筋肉は首に集中しているので動かすことにより刺激が入りやすくなります。また、食べる前に動かすことで首周りの筋肉がほぐれ食べる準備にもなります。

やり方)

椅子に腰かけゆっくりと左右に振り返りましょう。

次に耳が肩に近づくように左右に倒します。

最後にゆっくりと首を回しましょう

左右2~3回行います。

・肩の体操

肩を動かすことで肩回りをほぐし、筋肉に刺激を入れます。

やり方)

バンザイをゆっくりします。

次に肩をゆっくりと挙げてストンと落とします。

最後に肩を前から後ろにゆっくりと回します。

・口の体操

口の周りの筋肉に刺激を入れます。

やり方)

口を大きく開けたり、口を閉じてしっかり歯をかみ合わせたりします。

次に口をつぼめたり、「いー」と横に開いたりを繰り返します。

・頬の体操

頬の筋肉や神経を刺激することで食べこぼしや、鼻へ食べ物が逆流するのを防ぎます。

やり方)

ぶくぶくうがいをするように口に空気をためて頬を膨らませたりすぼめたりします。

・舌の体操

噛むときや飲み込むときの舌の機能を向上させます。

やり方)

あっかんベーをするように舌を前に出します。

そのまま唇の両端を舌でなめます。

次に鼻の下、あごの先を舌先で触るようにします。(届かなくても大丈夫ですよ!!)

・発音練習

「ぱぴぷぺぽ」・「ぱ」「た」「か」「ら」と発音することで咀嚼や飲み込みにつかう筋肉に刺激が入ります。

やり方)

「ぱぴぷぺぽ」「ぱ・た・か・ら」とゆっくり、はっきりと大きな声で繰り返し言いましょう。

・咳払い

誤嚥した時に吐き出すトレーニングです。やりすぎると喉を傷めますので2~3回程度にしましょう。

やり方)

お腹を押さえて「エヘン」と咳払いを」します。

参考引用 JA静岡厚生連

参考引用 JA静岡厚生連

まとめ

誤嚥性肺炎は日常でもよくみられ高齢者の場合は特に気を付けたいですよね。

身体を動かすことはとても大事なことですが、動かすために必要な栄養もきちんと取れていないと効果も半減します。運動と食事そして日々楽しんで過ごすことが健康の秘訣ですね。

最後まで読んでいただき有難うございます!!これからもどんどん皆さんのお役にたてる情報をお届けしていきますので応援よろしくお願いいたします!!

それでは次回もお楽しみに!!